2024-10-19 18:37:02

2024-10-19 18:37:02

在手机上看

在手机上看

扫一扫立即进入手机端

带“猴”字的成语在中国文化中占据着特殊的地位,它们不仅承载着丰富的历史故事,还蕴含了深刻的哲理和生活智慧。本文将从成语的来源、寓意以及在现代社会中的应用等多个维度,探讨这些有趣的成语。

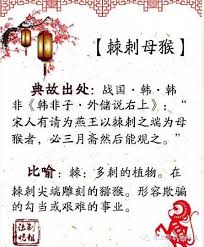

首先,从成语的来源来看,许多与“猴”相关的成语都源自古代的故事或寓言。例如,“沐猴而冠”出自史记·项羽本纪,原意是指猴子戴上帽子,比喻装扮得不像样子的人。这个成语不仅反映了古人对动物行为的观察,也通过猴子的形象讽刺了那些虚伪、不自量力的人。另一个例子是“杀鸡儆猴”,源自后汉书·贾复传,意思是用杀鸡的方式来警告猴子,实际上是指用惩罚一个来警示其他人的做法。这些成语通过生动的故事背景,为后人留下了深刻的印象。

其次,从寓意角度来看,与“猴”相关的成语往往具有很强的象征意义。比如“尖嘴猴腮”用来形容人脸型瘦长,嘴巴尖细,通常带有贬义,用以批评或嘲笑人的相貌。然而,在不同的语境中,这样的描述也可能转变为一种幽默的表达方式。再如“山中无老虎,猴子称大王”,表面上是说在没有老虎的地方,猴子也能当上王者,实际上是在讽刺那些在小地方自以为是的人。这些成语通过夸张或比喻的手法,传达出人们对某些现象的看法或态度。

最后,从现代应用的角度看,虽然“猴”字成语数量相对较少,但它们在日常交流、文学创作乃至商业活动中都有着广泛的应用。例如,在影视作品中,创作者可能会借用“沐猴而冠”这样的成语来形容角色的转变过程;在商业营销策略中,“杀鸡儆猴”的思想有时会被用来解释公司如何通过处理个别违规案例来达到震慑全体员工的目的。此外,随着网络文化的兴起,一些传统成语被赋予了新的含义,如“猴年马月”原本指时间漫长难等,现在在网络上则常用来表示遥遥无期的事情。

综上所述,带“猴”字的成语不仅丰富了汉语的表现形式,也为我们的日常生活提供了许多启示。通过对这些成语的研究,我们不仅能更好地理解中国传统文化的魅力,还能从中汲取智慧,指导自己的言行举止。

相关攻略

更多攻略>>